建設業許認可申請手続き(総論)ー改正法に対応した運営をしていますか?ー

こんにちは。所長みやじです。改正民法が2020年4月1日施行により大規模に変わり,建設業法も2020年10月1日施行でかなりの変更が加わっておりますので,改正法に対応できる行政書士を頼ってください。改正前民法や建設業法の古い行政書士では,企業に損害が発生する可能性があります。

城南宮路行政書士事務所では改正民法及び改正建設業法に対応した事務所ですのでお気軽にご相談ください。

では,早速ですが改正民法及び改正建設業法について今回は建設業者様向けに手続き(総論)について発信いたします。

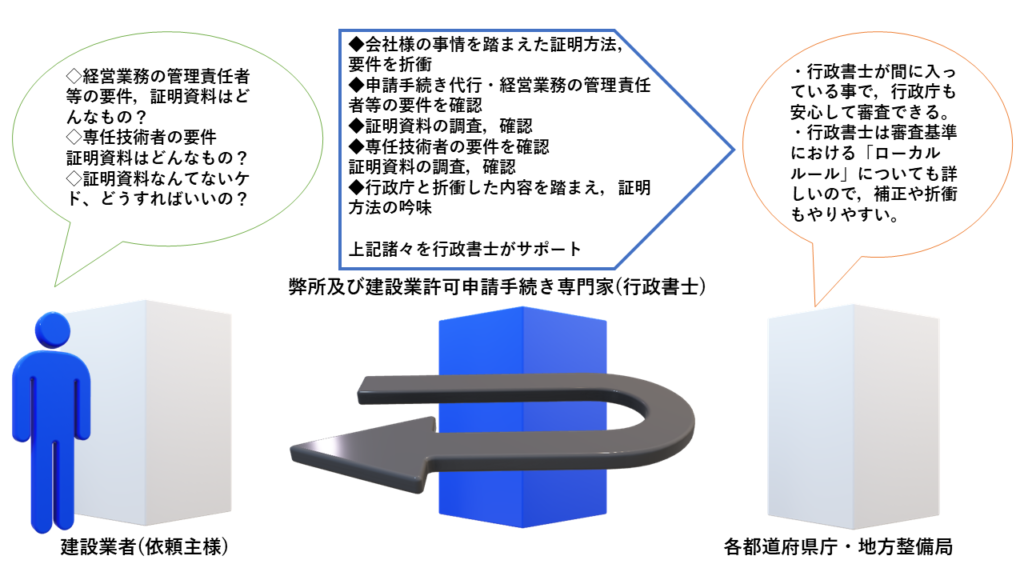

建設業許可申請手続きのハードルは,ケース事案によって千差万別です。

そして,実務領域においては,各都道府県における審査基準で示される『許可要件』の解釈が論点となります。通称『ローカルルール』と呼びますが,各都道府県行政庁の見解と解釈が割れている事案もあります。

「証明方法」(提出書類)の相違点もあることから,証明資料については,注意が必要です。

目次

【建設業法第2条関係】

建設業とは,元請け,下請けその他いかなる名義をもってするかを問わず建設工事の完成を請け負うことをいいます。

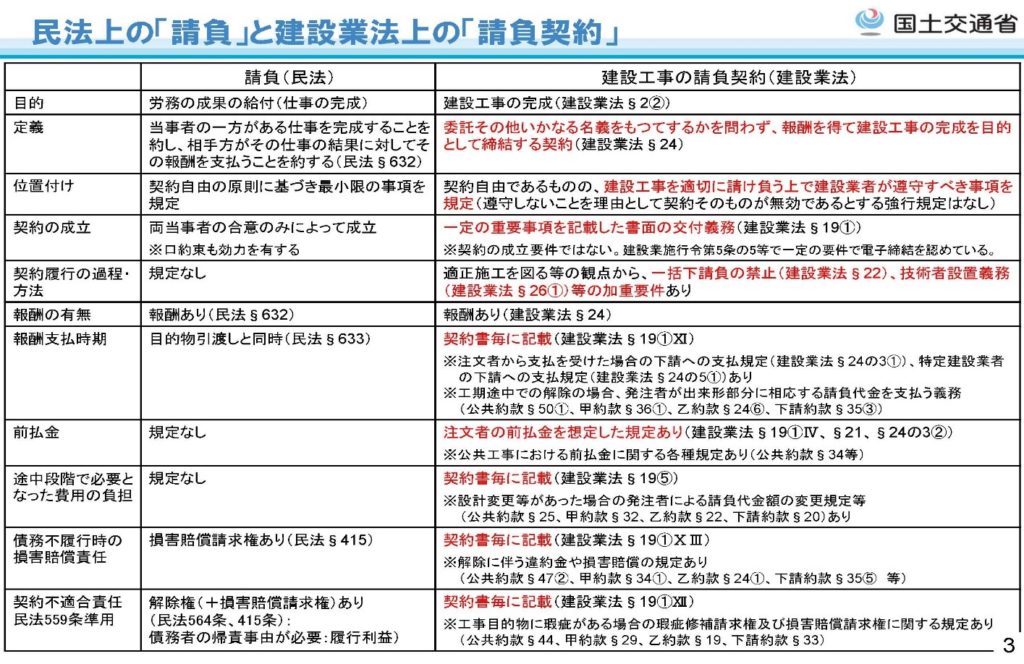

適用法令に関しては,一般法では民法ですが,建設業法が優先され建設業法にない規定は民法で補完されます。

ここでいう「請負」とは,当事者の一方がある仕事を完成することを約し,相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する契約のことです。(民法第632条)。

- 「仕事」とは労務の結果により発生する結果をいい,有形・無形を問わない。

- 「完成」とは労務によってまとまった結果を発生させることをいい,原則として自由に履行補助者や下請負人を使うことができる。「完成した物を引渡す」ことも含む。

- 「報酬」は必ずしも金銭による必要はなく,また,仕事の目的物の引渡と報酬の支払いは原則として同時履行の関係に立つ。

- 請負契約は諾成契約であり,何らの様式を必要としない。

『請負人の仕事完成義務とは?』

- 適当な時期に仕事に着手し,契約に定められた仕事を完成しなければならない。

・仕事に着手しないとき,又は約定の期日までに仕事を完成しないときは,注文者は,債務不履行を理由に契約を解除できる(債務者の帰責事由不要/民法第541条)。 - 履行補助者を使用した場合には,それらの行為についても注文者に責任を負わなければならない。

- 仕事を完成した後には,その完成物を注文者に引き渡さなければならない。

- 目的物が不可抗力によって滅失又は毀損した場合の危険負担(増加費用等の発生した損害の負担)は,請負人の負担とされている(約款において注文者負担とされている)。※仕事を完成する義務があるものの,注文者の指図がなければその手法は問われない。

- 下請負が許されているときは、下請負人は元請負人の履行代行者または履行補助者であるから、下請負人の故意過失につき元請負人は責任を負う。

- 下請負が利用されても、注文者と元請負人との法律関係は何ら変更を受けず、注文者と下請負人との間には、直接の法律関係は生じない。

仕事完成義務と請負人の債務不履行責任とは

債務不履行事由として,次の2つが挙げられます。

1.請負人が仕事を完成させなかった場合

2.仕事を完成させたものの,その内容に適合していない場合(民法第559条)

※住宅品質確保促進法における請負人の責任特則がある。

発生請求権

・『追完請求権』(民法第562条準用)

一般的には,修補請求,工事のやり直しの請求。追完不能の場合は,履行不能に関し,民法第412条の2第1項を適用します。

民法「売買」の規定が準用されるので,下記には注意。

(A)注文者の責めに帰すべき事由による契約不適合の場合には,追完請求権が生じない。

(B)追完の内容は第一次的には注文者が決定できる。

・『報酬減額請求権』(民法第563条準用)

当該請求をするためには,注文者は, 請負人に対して,原則として,契約不適合の追完を請求し,その後に相当期聞が経過したのでなければなりません。

例外として,以下,注意が必要です。

【民法と建設業法】

<契約方式>

①「建設工事請負基本契約(または建設工事請負基本約款)+注文書+請書」のセットで締結する方式

②「建設工事請負契約」のみで締結する方式

③「注文書+請書」のみで締結する方式

建設業法第3条関係とは

本来,我々は,「公共の福祉に反しない限り」自由に営業行為をすることができ,自由に契約や営業行為をすることができます。(日本国憲法第22条第1項)

しかし, 建設業を事業として営む場合,建設業経営の担保力が必要という観点から,昭和46年に「登録制」から「許可制」と規制されることになりました。背景として,建設投資に対する需要がますます増大することが予想され,建設業界より一層重要になる一方で,施工能力・資力・信用に問題のある建設業者による粗雑粗漏工事や公衆災害等が発生公正な競争の阻害により業者の倒産の増加が顕著に近く予想される全面的な資本の自由化に対処して国際競争力を強化すべく,経営を近代化・施工を合理化する必要があるという観点からです。

規制法の合憲性として,

① 主として国民の生命及び健康に対する危険を防止もしくは除去ないし緩和する目的 (消極目的)

又は,

② 福祉国家の理念に基づいて,経済の調和のとれた発展を確保し,特に社会的・経済的弱者を保護する目的(積極目的)から,精神的自由権よりも,強度の規制を受ける人権と考えられております。

これらのうち,消極目的規制については,立法事実に基づき,

① 規制の必要性・合理性が認められること

② より緩やかな規制手段では同じ目的が達成できないこと

を基準として規制の合憲性が判断されるものと考えられている。(厳格な合理性の基準)

※ 立法事実とは,立法目的及び立法目的を達成する手段の合理性を裏づける社会的・経済的・文化的な一般事実のこと。

他方,積極目的規制については,立法府の広い裁量を認め,規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に限って違憲と判断されるものと考えられている。(明白の原則)

過去の最高裁判例を踏まえ,講学上,規制の目的は上記のように分類されるのが通説であるが,実際の規制は,必ずしも積極目的又は消極目的のいずれかに明確に分類できるものではない。

職業選択の自由に対する制約については,その制約が消極目的規制と位置づけられるのであれば,上記の厳格な合理性の基準により,その合憲性が判断されるものと考えられる。

以上です。

次回からは,手続きの各論を説明していきます。

弊所では改正民法及び改正建設業法に対応した事務所ですのでご不明点等ございましたらお気軽にご相談ください。

【参考文献】

<日本建設連合会>

https://www.nikkenren.com/publication/pdf.php?id=315&fi=698&pdf=minpoukaisei_digest2.pdf

<国土交通省 建設工事標準請負契約約款の改正について>

・https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001321498.pdf

<建設業法令遵守ガイドラインの改訂について>

・https://www.mlit.go.jp/common/001365333.pdf

投稿者プロフィール

-

つばさ城南げんき行政書士事務所 行政書士の宮路(みやじ)です。

時事に関連した法律情報やときどき日常のことを書いていきます。